消化器内科

消化器内科

当院は、食道・胃・十二指腸・大腸などの消化管と、肝臓や胆のう、膵臓を幅広く専門的に診療します。消化器は体表からは見えない疾患が中心となります。症状も多彩なため、問診や症状をもとに診察、血液検査、レントゲン検査、腹部エコー検査、胃・大腸内視鏡検査を実施します。胃腸炎や虫垂炎、胆のう炎などの急性疾患や、胃がん・大腸がんなど命に関わる重大な疾患も存在しています。少しでも症状や気がかりなことがあれば、お気軽にご相談ください。

食道、胃、十二指腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓などの病気に関して専門的な診療を行っております。

日常的に起こりやすい症状でも、受診いただくことで重大な疾患の発見につながります。不調や気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

胃液(胃酸)が胃の内容物とともに食道に逆流し、食道に炎症が生じる病気です。胃酸が増えすぎや、胃酸の逆流を防ぐ括約筋の不具合で起こります。胃酸が上がり酸っぱいと感じたり、胸やけやのどの不快感が続きます。喫煙、飲酒などの生活習慣や加齢、肥満、姿勢、食道裂孔ヘルニアなどが原因となります。

胃酸や消化酵素(ペプシン)が、胃や十二指腸の壁を傷つけることで起こります。原因として、薬剤(鎮痛剤)やストレスなどのほかに、ピロリ菌も関与します。症状は、みぞおちの痛みをはじめ、胸やけや吐き気、重症化すると潰瘍から出血し、吐血や血便がみられます。稀に、胃腸の壁に穴が開き緊急処置が必要になることもあります。現在はお薬もいろいろありますので、症状の程度に関わらず、受診することをお勧めします。

ヘリコバクター・ピロリ菌は、幼少期から胃の粘膜に住みついています。胃炎を引き起こし、胃・十二指腸潰瘍の原因となるほか、胃がんのリスクが約5倍上昇します※1。お薬で除菌できるようになりましたが、再発することもあり、定期的なフォローが必要です。

胃がんは胃炎や胃粘膜の萎縮(ヘリコバクター・ピロリ感染)から発生するとされ、欧米人と比べて日本人で多いとされています。喫煙や塩分の摂り過ぎ、偏食も要因とされます。日本ではがん死亡数の第3位です。胃がんを早期発見するには、内視鏡検査(胃カメラ)による観察と生検(組織を調べること)が大切です。早期がんであれば胃カメラでの内視鏡治療も可能で、最近は内視鏡治療で完治する割合が増え、生存率の向上が期待できます。

大腸がんはポリープががん化するタイプと、正常粘膜から発生するタイプがありますが、日本では高齢化と食生活の欧米化などの要因から、がん罹患数の第1位です。早期の段階では自覚症状はほとんどなく、進行すると代表的な症状として血便や便に血液の付着がみられます。大腸がん検診はもとより内視鏡検査(大腸カメラ)が大腸がんの早期発見には有用です。大腸カメラで同時にポリープ切除(日帰り手術)を行うことで、大腸がんによる死亡率を低下させると報告されています※2。便潜血反応陽性や血便がみられる方はもちろん、便秘や下痢などの排便異常の際は、大腸カメラをお勧めします。当院は大腸がんの診断や肛門診療を強みにしていますので、是非ご相談ください。

お腹の痛みや体調不良に伴って慢性的な下痢や便秘、お腹のはりが続き、ストレスや緊張など心理的要因が関連するとされています。原因不明な点もありますが、ストレスの除去や生活習慣の見直しが大切なほか、症状に合ったお薬も増えていますので是非ご相談ください。

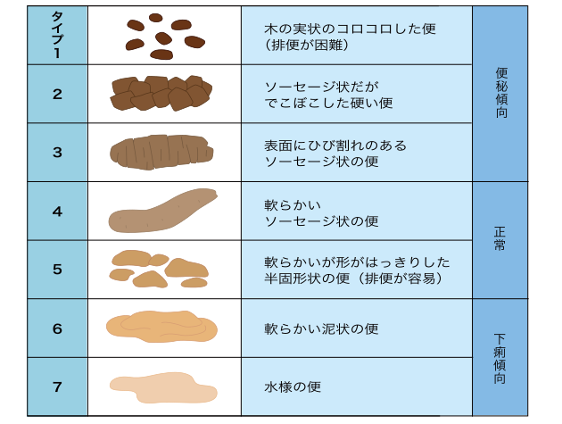

便秘とは便を十分にかつ快適に出し切れない状態の総称です。大腸の働きの異常による「機能性便秘」や便の通過が物理的に妨げられる「器質性便秘」、疾病の症状として起こる「症候性便秘」、お薬の副作用による「薬剤性便秘」に分けられます。原因は多種多様であり身近な病気ですが、大腸がんや危険な病気に関連する便秘もあるので注意が必要です。現在はお薬の選択肢が増え、患者さんに合ったお薬の提案が可能ですので、お気軽にご相談ください。

LJ O’Donnell, et al. BMJ. 1990 300:439-440 より引用・作成

虫垂は右下腹部にある盲腸(大腸の終着点)の先端から伸びる直径1cm、長さ約5cmに満たない臓器です。この虫垂に何らかの原因で炎症が起こった状態が虫垂炎で、「もうちょう」と呼ばれることもあります。食事や体調を含めた生活リズムの変化も原因の一つですが、不明な点も多いです。右下腹部痛や発熱が主な症状ですが、便秘や下痢、みぞおちの痛みから始まることがあります。歩いても響くような痛みがあれば、腹膜炎を合併していることがありますので、至急受診してください。抗生物質の投与で改善することも多いですが、手術が必要なこともありますので、当院での診察や腹部エコー検査での正確な診断をお勧めします。

炎症性腸疾患の一つで、主に小腸や大腸の粘膜に炎症や潰瘍を形成し、腹痛や下痢・血便、発熱、ときには肛門病変(痔ろうなど)が現れる指定難病です。10-20歳台の若年者に多く、日本においても指定患者は増加中です。医療機関に受診していない場合や確定診断を受けていない場合もありますが、症状が悪化すると重篤な合併症がみられ、外科治療が必要になりますから、気になる症状があれば、是非受診しましょう。食事・栄養療法から内科治療、必要に応じた外科治療の判断が必要になりますので、速やかに連携機関との調整を行います。症状が安定している際は当院でのお薬治療の継続で健康な人と変わらない日常生活を送ることが可能です。

炎症性腸疾患の一つで、大腸の粘膜を中心に炎症やびらん・潰瘍を形成し、下痢や血便、腹痛・しぶり腹(便意があっても便が出にくい)を来たす指定難病です。20歳台の若年者に多い傾向ですが、最近は高齢者の発症も増加しており、貧血を伴う重症化で緊急手術が必要になることもありますから注意が必要です。症状が軽いときや胃腸炎とみなされて確定診断を受けていない場合もありますから、気になる症状があれば、是非受診しましょう。放置しておくと大腸がんの発生にも関与しますが、現在はさまざまなお薬が使用できるようになりました。当院で確定診断をした際は、適切な連携機関との調整を行います。症状が安定すれば、当院でのお薬治療の継続で、健康な人と変わらない日常生活を送ることが可能です。

さまざまな原因によって肝細胞が炎症により壊されてしまう病態の総称です。肝機能障害はASTやALTに代表される肝酵素値の上昇で、血液検査の項目で異常として発見されます。おもな原因はウイルス性肝炎(B型、C型肝炎が大半)やアルコール性肝障害、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎があります。健康診断や人間ドックなどで肝機能数値に異常があった場合は、生活習慣の改善とともに追加の血液検査や腹部エコー検査が必要です。思い当たる方はお気軽にお問い合わせください。

慢性肝疾患(B型肝炎やC型肝炎ウイルス、脂肪肝、アルコール性肝障害など)の進行で肝臓を線維化させ、硬くする病気です。身体症状がない代償期と黄疸や腹水・全身浮腫、静脈瘤などがみられる非代償期がありますが、いずれも肝臓がんのハイリスクの状態です。血液検査や腹部エコー検査での診断は当院でも可能ですが、がん化が疑われる際は速やかに連携機関との調整を行います。ウイルス性肝炎であれば、ウイルスを退治する治療が発達してきましたので、思い当たる方は是非ご相談ください。

胆石症は胆道の中で、胆汁が石のような固まり(結石:けっせき)を形成し、無症状の場合もありますが、ときにみぞおちの激しい痛みや背部痛、発熱などの症状を伴う病態の総称です。肝臓で脂肪の消化に関わる胆汁が作られ、1本に合流した太い胆管から食物が通過する十二指腸へ排出されます。胆のうはこの太い胆管の途中に存在し、胆汁を一時的に貯めるダムのような働きを担い、食事の後に収縮して消化を促します。そこに長年かけてできたものが胆石で、大きさや形状、成分もさまざまで、適切な診断が困難な場合があります。検診や人間ドックなどでみつかることも多く、無症状の場合には経過観察することも可能です。胆石が十二指腸につづく胆管に落下すると、激しい症状とともに胆管炎などの重症化も起こり得ますから、当院を含めた専門医の受診が必要になります。思い当たる方はお気軽にお問い合わせください。

急性膵炎は膵液に含まれる消化酵素により、膵臓自体に炎症を引き起こし他の臓器にまで影響を及ぼし得るものです。原因の大半は過度なアルコール摂取と胆石です。アルコールの炎症へのメカニズムは不明な点が多いとされ、胆石は膵管の出口を塞ぐことにより膵臓に急速な炎症を引き起こします。症状としては上腹部や背中の激しい痛みや嘔吐、黄疸、発熱、ショック症状を伴うこともあります。血液検査や腹部エコー検査でも診断は可能ですが、重症度の評価が必須ですので、当院では速やかに連携機関との調整を行います。

TOP